「UA値」むずかしそうだけどわかりやすく徹底解説

家づくりを考え始めている方が最近よく耳にするのが、UA値とか断熱等級とかいうことばです。ここではUA値についてくわしく解説していきたいと思います。

目次

UA値とは

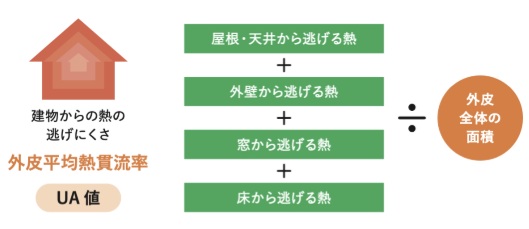

UA値とは、住宅の断熱性能を表す指標です。家全体からどれくらいの熱が逃げるのかを数値で表し、値が小さいほど断熱性能が高く、省エネになります。正式名称を「外皮平均熱貫流率」と言います。

建築物内部にある熱は外皮(屋根・外壁、床、開口部など)から、外部に逃げます。

このときに熱が外皮からどの程度逃げやすいかを示す指標が、UA値です。

UA値は建築物ごとに計算しなければいけません。

UA値の計算式

ではその計算式ですが、大変複雑なのでここではおおまかに説明します。

各部位の熱損失量の合計を外皮面積の合計で除したものが外皮平均熱貫流率(UA値)です。

UA値(外皮平均熱貫流率)

= 総熱損失量の合計 / 外皮表面積

これは外気に接する各部材(屋根、外壁、床、窓、ドアごとに熱損失量を計算をしてその和を求め、外皮総表面積で割ります。

熱損失量の求め方

各部位の面積×部材の熱貫流率×隣接する空間との温度差係数

各部位の面積

外部に接する表面積で表します。同じ部位でも断熱仕様が異なる場合は仕様ごとに計算します。

各部位の熱貫流率

熱貫流率(U値)とは部位の熱の通りやすさを表す数値です。

部材ごとに材料の熱伝導率が定められていてそこから計算します。

温度差係数

温度差係数とは、部位の隣接する空間との温度差を想定して補正する係数です。外気に接している場合の温度差係数は「1」とします。

断熱等級

次に良く耳にする断熱等級ということばがあります。

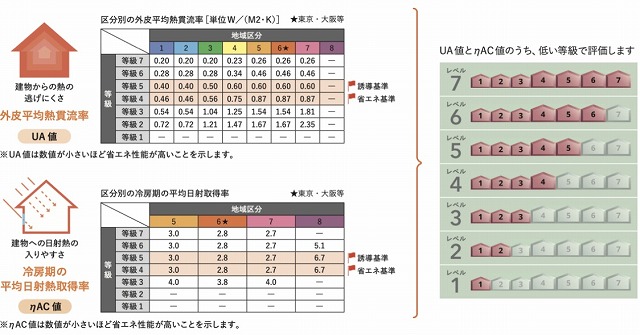

これは国土交通省が決めた外気の温度を遮断する性能のランクです。等級は1~7に分かれていて等級が高いほど性能が高くなります。区分は下記のようになります。

等級7 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている

等級6 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている

等級5 熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている

等級4 熱損失等の大きな削減のための対策が講じられている

等級3 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている

等級2 熱損失の小さな削減のための対策が講じられている

等級1 その他

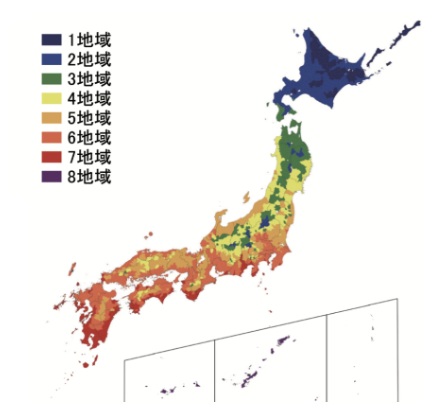

地域区分

日本は南北に長いので、地域によって気候が大きく変わります。なので、日本を大きく8つの地域に分け、地域ごとに基準値を定めています。私たちの住む関西圏はオレンジ色の6地域となります。

引用:国土交通省 建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

UA値と断熱等級

地域によって断熱等級を満たすために必要なUA値の基準が異なります。地域ごとに断熱等級とUA値の関係をまとめた物を図が下記のようになります。

引用:国土交通省 建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

UA値の基準値

ではどれぐらいの数値があればいいでしょうか?

断熱等級4

改正建築基準法ではこれから新築する場合に最低限求められています。私たちの関西圏ではUA値で0.87になっています。これはグラスウールなどの繊維系断熱材を壁の中に100㎜入れると満たすぐらいの数値ですが、個々の住宅によって間取りや、窓の数が違いますので必ずとは言えません。それぞれ計算して不足していると付加していくことになります。

断熱等級5

関西圏ではUA値は0.6以下になり長期優良住宅ZEHレベルです。断熱等級4より、断熱材を場所によって厚くしたり、窓ガラスの種類を変える必要があります。

断熱等級6、7

より断熱性能を向上させるために創設された等級です。UA値は0.46以下になります。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

UA値の基準が設定されており、地域区分によって異なります。(関西圏では0.6(断熱等性能等級5)以下)

HEAT20

よく聞く HEAT20とは、断熱などの省エネ性能の高い住宅の普及を目指す民間団体の数値で、G1、G2、G3といったUA値の推奨レベルを設けています。 G2、G3レベルはZEH基準よりも高い断熱性能が求められます。

UA値の表示

では自分が建てた家のUA値はどこにどのように表示されているのでしょうか?

ご存じのように建築基準法が改正され、2階建以上の建築物であれば、確認申請時に省エネ適合判定書というものを添付することになりました。その適合判定書にUA値の計算結果が記載されているはずです。これは1棟1棟、建築確認書類一式の中に挟み込まれています。引渡し時に施工会社から受け取って説明を受けて下さい。

UA値を改善する方法

UA値を改善する方法①断熱材の追加、変更

屋根や外壁の断熱材を厚くすることで改善できます。しかし、ただ厚くするには構造上の限度があります。そこで、内断熱の外側に付加するダブル断熱、あるいは、床下断熱を基礎断熱に変更する、天井断熱を屋根断熱に変更するなど、断熱材の位置を変えることで改善することができます。

UA値を改善する方法②性能の高い断熱材に変える

同じ厚さでも断熱材の種類によって、熱貫流率が違います。より貫流率の低い素材を使うことにより改善することができます。

UA値を改善する方法③窓の断熱性能向上

サッシの素材やガラスの種類によっても数値を上げることができます。アルミやアルミと樹脂の複合サッシに比べ、樹脂サッシの方が、計算上は有利です。

また、ガラスにおいても、ペアガラスより、トリプルガラス、また普通ガラスよりも遮熱ガラスを採用することで熱損失を減らすことができます。

UA値とC値

次に家の性能を示す数字にC値という数字があります。これは家の隙間の面積を表す数値で、家の隙間を測定して家全体の面積で割った数値で表します。これは専門の気密測定器を用いて実際の家で測定します。

たとえばいくら分厚いセーターを着ていても目の粗い隙間がある物であればスース―と寒いですね。でも薄い目の詰まったウィンドブレーカーを羽織ると温かくなります。家も同じでいくら断熱材を分厚くしても気密性(C値)が悪ければせっかくお金をかけたのになぜか寒いということになりかねません。実はこのC値(気密性)は高気密、高断熱住宅と言われるようにどちらかをはずすことができず、家の性能を表す数値として非常に重要視されてきました。しかし2009年の改正省エネルギー法までは数値基準が明記されていました。温暖地では5㎠/㎡で丁寧に施工すればそれほどハードルの高い数値ではありません。2009年の改正で検査コストがかかるなどの理由で削除されてしまいました。弊社のような小さな工務店でも測定機を購入し、気密測定士の有資格者がいれば簡単に行うことができます。機械は何年も使うことを考えるとそう高価でもありません。

一部にある大手ハウスメーカーやローコストビルダーが苦手としているために削除されたのではないかといううわさを聞いています。あくまでもうわさです。

このような理由から国が基準を設けていないために、「C値は意味がない、必要ない」と言われるようになりました。

UA値と住み心地

今まで述べてきたようにUA値は住宅の断熱性能を示す重要な指標です。しかし、UA値が低いから必ずしも快適な家とは限りません。 前項で述べたように、C値も大切な要素になってきます。

そして考えなければならないのか、UA値は、あくまで計算値であり、住み心地を保証された数値ではないということです。しかも、多くの住宅会社が公表しているUA値は、安価で計算上有利になるような断熱仕様やサッシ仕様にして、窓面積を少なくした建物や間取りでモデルハウスとして計算していることが多く、実際に建てられる建物によっては大きく変わるということも頭に入れておいていただく必要があります。

つまりUA値は家の住み心地を示す1つの指標にはなりますが、必ずしも数値だけではないということです。

お伝えしたいのは、同じUA値であっても、弊社が取り組んでいる外断熱の家と比較すると、内断熱の家の住み心地は数値で表すとしたら、体感的に20%前後は性能が低いのではないかと感じています。たとえば、弊社の場合、外断熱の商品「四季の家」と内断熱の商品「集いの家」があります。残念ながら住み心地の観点から言いますと、明らかに「四季の家」の方が冬の暖かさ、特に夏の涼しさは勝っています。しかし、断熱材は中に入れる方が簡単に厚みを取りやすいので、UA値を下げやすいのです。外断熱は柱の外側に貼っていきますので、施工上どうしても限度があり数字合わせのように内側に付加せざる得ないのが現状です。

他にも住み心地は前項に述べたC値、換気の種類、間取りなどいろいろな要素が組み合わさってきます。UA値だけ取り上げて自社を性能の高い家などと言っている住宅会社は考え直したほうがいいですね。

まとめ

性能を上げるためには窓ガラスやサッシの性能を上げたり、断熱材を厚くしたりして多大な費用がかかります。そのために毎月の支払に追われて住んでから少しも幸せになれないということもあります。

家づくりは家族が幸せに暮らしていくための器です。またデザインや、自然素材、設備など人によってそれぞれお金をかけたい部分があります。

セレクトホームでは断熱等級4(建築基準法レベル)~5(ZEH基準)、性能を重視したい方には等級6程度をお勧めします。

最近はこの数値だけが一人歩きして、どのメーカーに行っても「うちはUA値○〇です。」「断熱等級 〇です。」という話から始まるらしいですが、お客様がどの程度の断熱性能を求めればいいか、予算はいくらぐらいかけられるか、そこからもう一度考えてみる必要がありますね。