無垢杉の床のメリットと環境保護について

無垢杉の床はセレクトホームで20年以上前からお客様に自信をもっておすすめさせていただいております。無垢杉を床材に使用した場合のメリットを考察します。

目次

1. 足触りの感触の良さ

素足で踏んだ時の何とも言えないあの感覚、言葉では言い表しがたいものがあります。もし一言で言えと言われれば、「気持ちいい!」これにつきます。

これは実際に試していただくために、セレクトホームのショールでも無垢の杉の床材を使用しています。他にも見学会でお試しいただけます。

2. 夏場の効果

夏場は室内でも人は汗をかきます。床の表面はウレタン塗装(傷がつかないように)したフローリングの上を汗をかいた足裏で歩いたら不快感が足裏から伝わってくるのは間違いありません。下手をすれば自分の汗で、滑ってコロリンということも考えられます。その点で、杉床はひんやりとサラサラな肌触りでジメジメした夏の湿気を無垢材が吸収するため床がベタつかず、裸足でも快適に過ごせます。夏以外でもお風呂上りに同じ効果が得られます。

3. 断熱効果が得られる

冬、室内を暖房し20℃になっていた時、そこにアルミの板(20センチ角で厚み10ミリ)を置いて素足で踏んでみてください。ひやぁとします。寒気がします。次に杉床を踏んでください。あったかいです。アルミ板も杉床も表面温度は20℃です。

この違いは何でしょうか?ずばり「熱伝導率」です。アルミの熱伝導率は237w/mk、杉は0.087です。237÷0.087≒2700 つまりアルミは杉の2700倍熱を奪うということです。ちなみにウレタン塗装したフローリングは0.3ですから、0.3÷0.087≒3.5 つまりウレタン塗装フローリングは杉の3.5倍の熱を奪うということになります。だから断熱ということを考えれば、杉床は抜群に暖かいということになります。したがって、床暖房は不要です。杉床を標準仕様にしてから10年経ちますが、床が冷たいという苦情は1件もありません。

4. 香りとその効果

(秋田県立大学 木材高度加工研究所編 コンサイス木材百貨より抜粋)

“木材の香り”というと何を連想するだろうか?おそらく日本人で木材の香りに対して悪いイメージをもっている人はいないであろう。木材の香りを形成する成分は、一般に精油あるいは精油成分と呼ばれている。針葉樹の場合、精油は材で1%前後の含有率、葉で3~4%の含有率です。杉には香りの元となる、テルピオネール、サピネン、などの精油成分が含まれており、ダニの繁殖を防ぎ、悪臭を消し、ホルムアルデヒドなどの有害物質を除去します。また、木の香りは気分を和らげ、ストレスを低減し快適な環境をつくることが脳波や血圧測定などで実証されています。

5. 調湿効果で過ごしやすい

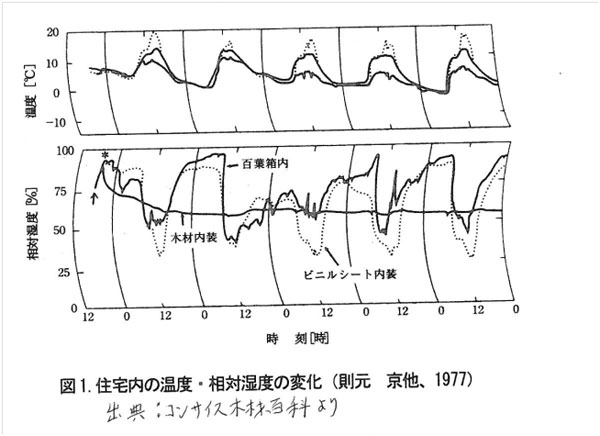

先ほど「2.夏場の効果」の所でもありましたが、ジメジメした環境でもサラサラとした肌触りを感じていただけるのに調湿効果が関係します。

調湿効果につきましては、木の家を標榜する住宅会社は総じて、その効果を声高に主張されます。たしかに木、特に杉の木は他の木材よりも多くの湿度調節機能を持っています。当然のことですがウレタン塗装したフローリングや突板とは比較にならない性能を有しております。さらに密閉状態の箱の中で、合板系フローリング、ウレタン塗装フローリングと杉床の湿度変化を比較したデータをみれば、その差は歴然です。杉床は間違いなくすぐれた調湿機能をもっています。しかし、夏の外部気温35度、相対湿度60%の外気の中にある住宅はたとえ高気密高断熱であっても、エアコンなしに高原のような爽やかさを得ることは不可能です。

6. 接着剤を使っていない

無垢の杉床には接着剤は使いません。一般的な複合フローリングは材料を圧縮する際に接着剤が使われています。

接着剤が身体に悪いことを知らない人はいないと思います。シックハウスの原因とされた“ホルムアルデヒド”濃度が基準以下であろうと、関係ありません。また現在はホルムアルデヒド系接着剤からイソシアネート系接着剤に移行しております。我が国はホルムアルデヒドの規制値は存在しますが、イソシアネートは野放しです。ホルムアルデヒド同様イソシアネートも大変有害な物質です。その接着剤によって固められたフローリング、しかもその表面がウレタン塗装(ウレタンの原料にはイソシアネートが含まれています)とくれば、極端な言い方ですが病気にならないほうが不思議なくらいです。

7. キズがつきやすい(人によってはデメリット)

杉床木材の中でも柔らかい素材のため物を落としたり、思い家具を置くと凹んでしまいます。

しかしなぜ、身体に悪いとわかっていながら接着剤の塊である床材を選ぶのか。理由はいろいろありますが、一番の理由はウレタン塗装した床材はキズがつきにくい、の一言だと思います。杉床はどんなに丁寧な生活をしても、1年経てば傷だらけになります。

これはどうしようもない現実です。しかし、よく考えてみてください。家族の健康と、床が傷つかないことのどちらに価値がありますか。床の傷なんてどうということはありません。それは家族がそこで生きている証です。素晴らしい経年変化です。

それに、無垢の木はいくらキズまみれになっても、削れば、真っ新になります。合板フローリングでは絶対にできません。10年経ったキズまみれの杉の床をグラインダー(ホームセンターで1万円以下で売ってます)で削れば、新築の床と全く変わらない床になります。

8. CO2削減で環境保護

引用:森林総合研究所「2025年までの木材利用によるCO2削減効果シミュレーション」平成21年版研究成果選集より

背景と目的

地球温暖化防止のためには、大気中から二酸化炭素 (CO2) を取り除くこと、化石エネルギー由来のCO2 を排出しないことが必要です。木材には樹木が生長時に吸収した二酸化炭素を蓄えて大気中に戻さない「炭素貯蔵効果」、他の材料に比較して製造・加工にかかるエネルギーが少ない「省エネ効果」、燃料として利用することにより化石エネルギーの使用を減らすことができる「化石燃料代替効果」という3つの CO2 削減効果があります。

日本は 2050 年までに CO2 排出量を現状の 60 ~ 80% 削減し、「低炭素社会」に移行しようとしています。本研究では 2050 年までに木材利用によってどのぐらいの CO2 削減効果が得られるかをシミュレーションしました。

成果

木材による炭素貯蔵効果

木造住宅の柱や梁などに使われている木材は、樹木として吸収したCO2 をしっかりと蓄えています。もし木造住宅が増えると、その分だけCO2 貯蔵量が増加するので大気中からCO2 を取り除いたことになります。木造住宅以外の建築物や家具に使用されている木材、紙についても同じです。では日本全体でどのぐらいの炭素が蓄えられているのでしょうか? 例えばある町に家が 10 軒あったとして、来年は2軒建てて1軒壊すとしたら、来年末には 11 軒の住宅が存在することになります。このような方法で建築物、家具、紙の存在量を毎年の生産量と廃棄量から計算するモデルを組みました。今後の建築物、家具、紙の生産量は 2050 年までの人口や経済の予測に基づき推測しました。

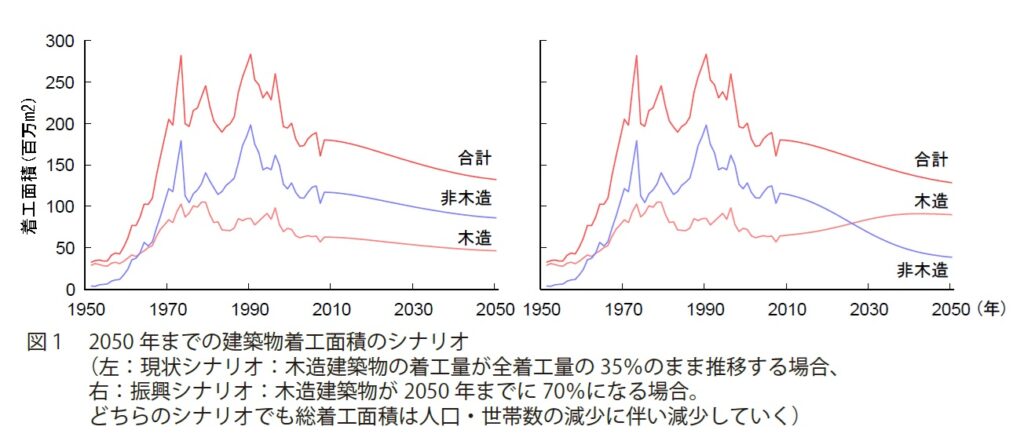

木造建築物が増えると・・・?

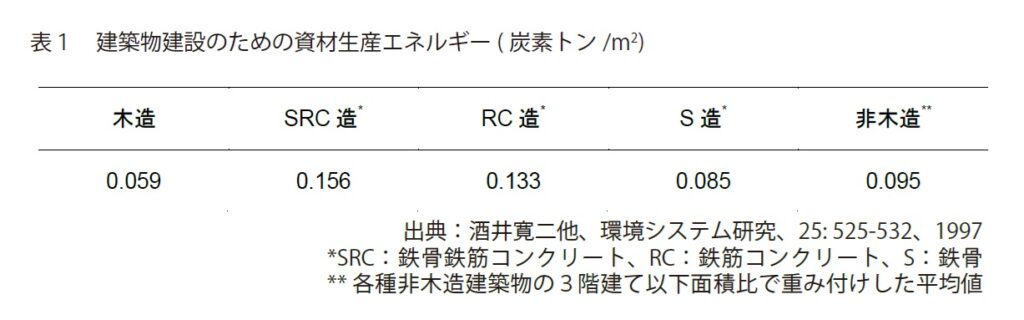

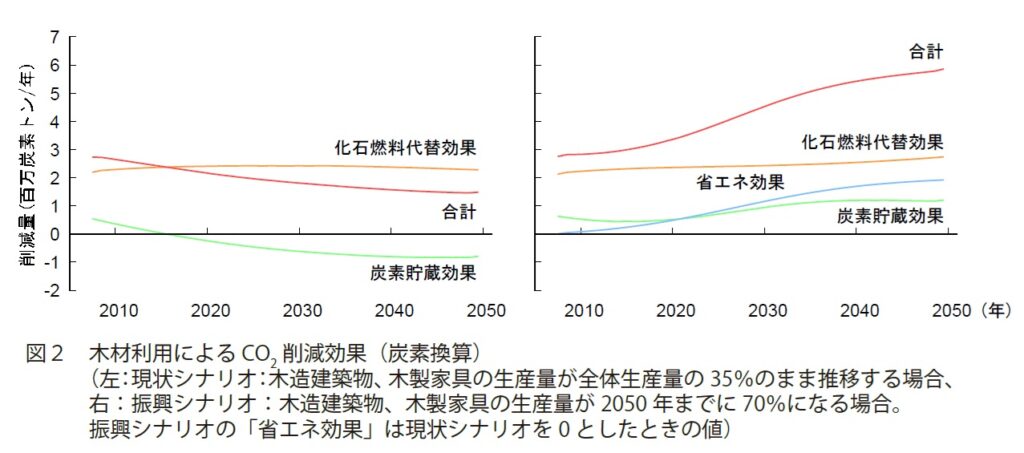

同じ大きさの建築物でも木造では非木造の約 10 倍の木材が使われています。家具でも木製の場合にはより多くの木材が使われています。つまり建築物や家具を木材で作ることによりCO2 をたくさん貯蔵することができるわけです。また同じ柱でも木材で作れば鉄やコンクリートよりもずっとエネルギーが少なくてすむので、木造建築物を建てる方がエネルギーが少なくてすみます(省エネ効果、表1)。現在は毎年作られる建築物や家具のうち木造・木製は 35%ですが、この傾向が続く現状シナリオと、2050 年までに木造・木製率が 70%になる振興シナリオを比較しました(図1)。

残材の利用による化石燃料代替効果

木材を大事に使った後バイオマス燃料として利用すれば、その分化石エネルギー由来の炭素排出を減らすことができます。ここでは毎年解体される建築物や家具から得られた木材を全て燃料利用した場合の効果を計算しました。建築物や家具を作るときに発生する残材も使うこととしています。

もっと木材を!

2050 年に向けて建築物、家具、紙が全体的に減っていくことから、現状シナリオの場合は炭素貯蔵量が徐々に減少し、2016 年以降はマイナス、つまり排出になるという結果となりました(図2)。化石燃料代替効果によりトータルとしては吸収になっていますが、それも徐々に排出側に向かって減っていきます。一方振興シナリオでは、炭素貯蔵効果によって約 100 万トン(炭素換算、以下同様)、非木造建築物の代わりに木造建築物を建てた省エネ効果で約 200 万トン、そして廃棄する木材のエネルギー利用による化石燃料代替効果で約 250万トン、合計約 550 万トン~ 600 万トンの削減が得られることが分かりました。これは 2007 年度の日本の総排出量の 1.5%程度にあたります。低炭素社会の実現のために、循環型資源である木材を積極的に活用していくことが重要です。

本研究は環境省地球環境研究総合推進費「S-3 脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプションの多面的かつ総合的な評価・予測・立案手法の確立に関する総合研究プロジェクト」による成果です。

株式会社セレクトホーム

相談役 脇長 敬治

2級建築士、健康住宅指導員、建築施工管理技士、宅地建設取引士、気密測定技能者

不動産営業の経験から平成7年に株式会社セレクトホームを現社長の渡辺と創立。当初は不動産の仲介などをしていたが「いい家」が欲しいという著書の影響から断熱にこだわった注文建築をはじめた。令和6年度末に相談役になった。