住宅SDGs~サスティナブル社会と住宅~

SDGs:「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」をご存じでしょうか。2030年に向けて、国連が提案する17のゴールに対して、国連に加盟するすべての国が同意した、いわば人類の究極の目標です。そこには、地球上の誰一人も取り残さないこと(leave no one behind)が誓われています。当然のことながら、家に住むことも、そして家を建てる仕事も、日本だけではなく広く世界の持続性を守ることとつながっています。

*本編は一般社団法人「住まい文化研究会」のおうちのはなしを転載しております。

サスティナブル

SDGsのタイトルでもあり、コンセプトにもなっている「サスティナブル」という言葉は、すでに世界中で普通に使われるようになってきました。日本語では「持続可能性」と訳されます。

単純に言葉を解釈すれば、途絶えることなく続くことに価値を見出そうということです。

例えば、どのような生活をするのにも、エネルギーを必要とします。電気や石油などのエネルギーはもとより、身体を動かすためには炭水化物やタンパク質という栄養素もエネルギーです。

こうしたエネルギーを消費する一方で、補給が無くなった途端に生きられなくなってしまいます。そのためには、何らかの形でエネルギーを補給することを考えなくてはいけません。

ですからサスティナブルであるためには、消費エネルギー以上に取得するエネルギー量があれば成り立つということになります。ここまでは、それほど難しい話ではないのかもしれません。

少し考え進めて、消費するエネルギー量を単純に少なくして節約することは、サスティナブルなのでしょうか。節約しているだけでは、持続の時間を先延ばしにしているだけです。

さらに、使用している期間中のエネルギー量の合計が、新しい製品を作り上げるためのエネルギー量を超えてしまえば、やはりエネルギー量は足りなくなります。

同じように、長持ちさせることだけでも足りているとは言えません。長持ちしている間に、受継ぐべき技術が失われたら、結果的に途絶えてしますことになりかねません。このような技術力も、じつはサスティナブルを維持するエネルギーと同等なのです。

さらに複雑になりますが、こうしたエネルギーを流通させるための資本、つまり金銭も、サスティナブルを実現するエネルギーの一部と考えられます。消費するエネルギー量以上に、収入が得られれば持続性を確保することができるようになるからです。

国連が提案するSDGs(持続可能な開発目標)の17のゴールは、このような広義の「サスティナブル」の上に設定されています。

leave no one behind「誰も置き去りにしない」

SDGsにある17のゴールを読めば読むほど、世界的な、そして人類にも大事な取り組みに感じられます。でも、どのくらい家を建てて住むことにもかかわりの深いことなのでしょうか。

その最初の答えは、サスティナブルの定義の前に、地球上の誰一人も取り残すことのないゴールであると誓っていることになります。貧困や飢餓をなくし、平等で平和な持続世界を描いているのは、その象徴だと思います。

そこで、地球上の誰一人として、暮らしているテリトリーを持たない人はいません。それは誰にでも、生まれてきたからには必ず父母がいることと同じくらい必然的なことです。

ただし、その生活の場がテントやバラック小屋であったり、広大な邸宅や摩天楼の一角だったり、大きな格差があるかもしれません、所有していても借りて暮らしていても、誰にでも暮らす家は必ずあります。この意味で家の問題は、SDGsに近いところにあると言えます。

確かに日本で家を建てることが、単純に貧困や飢餓を救うことにつながるとは思えません。しかし世界の居住環境を鑑みながら自分の移住環境を意識することはSDGsの始まりと言えます。

サスティナブルな家

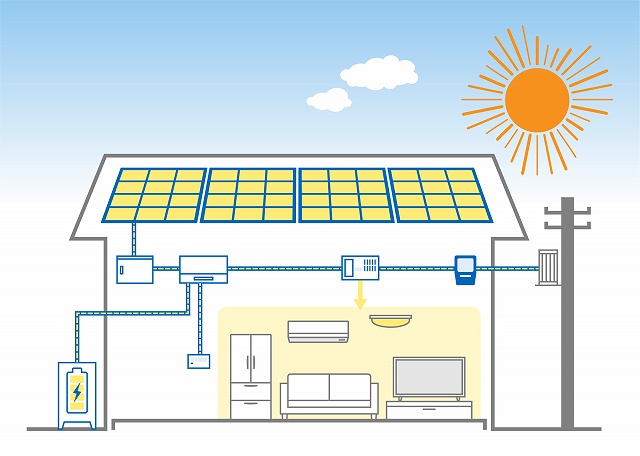

SDGsの17のゴールの中には、これまでにも問題視させれてきた気候変動への対策やエネルギーの確保など、環境問題が含まれています。日本の住宅でも取り組まれてきた、地球環境を破壊しないクリーンな再生可能エネルギーを使い、できる限りの消費エネルギーを抑えたい家をつくることは、SDGsの一環といえます。

しかし、日本の一般家庭での用途別のCO2排出量を知ると、想像以上に家にできることは限られています。自家用車(27.0%)と照明や家電などの動力(31.5%)で、すでに6割近くを占めます。さらに水道・給湯・厨房・一般廃棄物で24.2%あり、残りの17.3%が冷暖房によるCO2排出量です。

欧米の主要都市の緯度は北海道以北にあり、温暖な日本では、冷暖房による省エネ効果は意外と少ないのです。さらには、エアコンなどの冷暖房機器の性能向上による貢献もあります。

もちろん小さな改善による積み重ねの貢献も無視することはできませんが、省エネ効果に関してはライフスタイルの見直しの方がよりゴールに近づくのかもしれません。

さらにエネルギーで考えれば、エネルギー量を節約するだけではサスティナブルにはならないことを書いてきました。家を建てて暮らすことには、もっと大きなSDGsへの貢献があるはずです。

木材でつくる家

CO2の排出量から地球環境への貢献を測るのであれば、建っている家の消費量とは別に、家を建てるために排出されるCO2量も調べてい置く必要があります。日本で建てられている住宅のほとんどは木造です。

原料となる木材は山で生長し、伐られて、運ばれて、家の材料になります。この時に、木材は乾燥されていることが何よりも大事です。100年も昔であれば、時間をかけて天然乾燥した時代もありましたが、現代では乾燥窯で熱を加えて乾燥するのが一般的になりつつあるとはいえ、木材を使うためには乾燥と運搬でCO2の排出を避けられません。

もちろん家は、木材だけでは建てられません。釘などをはじめとする鉄などの金属も使われています。木材と似たように山から鉱石を採掘して運び出した後には、1500度を超える高熱で精錬を必要とし、さらには製品化の段階でも同様に高熱を必要とします。直感で考えても、木材に比べて鉄は、使うまでのCO2排出量は多くなるはずです。

現実に、鉄を1㎏使うのに排出しているCO2は2.2㎏もあります。使う量以上のCO2を出しているのです。

さらには、コンクリートがなくては基礎を築くことができません。簡単に石灰や土砂を混ぜれば、コンクリートはできるのはないかと考えたくなりますが、じつは鉄と同様に1500dpほどの焼成工程がコンクリート製造に欠かせません。コンクリートを使うと、1㎥あたり270㎏のCO2排出があります。

木造住宅を建てるためにも、これらの素材はすべて使います。では、同じ1棟の家を木造、鉄骨造、コンクリート造で建造した場合の、CO2排出量を比較してみるとどうでしょうか。

木造住宅に比べて、鉄骨造では1.7倍、コンクリート造では1.9倍ものCO2排出量があります。たとえば、同程度の省エネ住宅を建てて暮らしているのであれば、この排出量の倍数だけ鉄骨造やコンクリート造は長く活用しなければ、持続性は維持できないことになります。

国土交通省も、こうした建設時のCO2排出量を公開する法制化を進めています。

そうでありながら、じつは木造は千年を超える建造物が残されているにも関わらず、もっとも古い鉄骨造でも300年前の建造物は世界にもなく、ましてやコンクリート造では150年前の建造物も怪しくなります。

あえて木造住宅を選ぶということは、鉄骨造やコンクリート造に住むことよりも、SDGsに近づいていることに他ならないことなのです。

サスティナブルな森

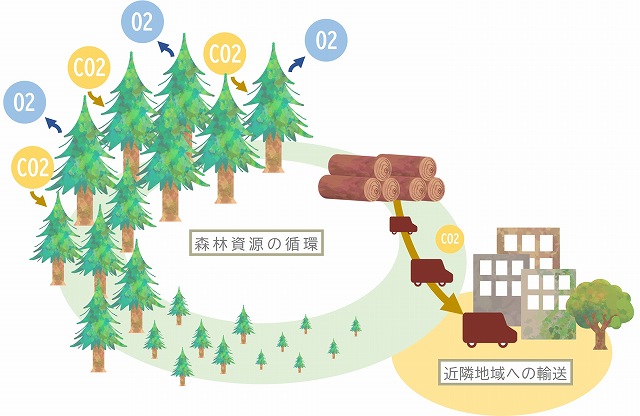

しかも木材は、空気中のCO2を取り込み固定化したもので、樹齢以上に長く使うほどCO2を削減していると考えることができます。ですから木造住宅を建てて暮らすことは、森を守ることと同等のことでもあるのです。

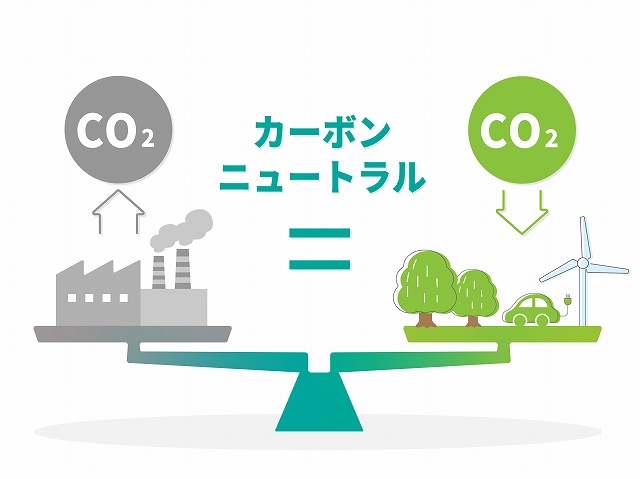

また、木材の乾燥に関しても、極端な高温を必要としないので、伐り出した木片を燃やすことでエネルギーが得られます。石油などの地下資源を燃焼させることとは違い、現在の大気中のCO2を循環させているだけです。これを「カーボンニュートラル」と呼びます。

さらに、現代の日本は戦後に荒廃した山林に植えた樹木が育ち、まさに伐り時にあえります。木材を伐って活用することで、山を若返らせることは、山のCO2吸収力を高めることにもなります。樹木という森林資源を、製品としての寿命を含めてもっても有効に活用できるのは、建物以外にはありません。

こうして山を維持することは、陸の豊かさを守るというSDGsのゴールに目指すことになります。そして、山や森を守ることは、川を通じて海を守ることに通じています。

サスティナブルな社会

家を建てて暮らすのは、結果的にSDGsのゴールの1つである、まちづくりやコミュニティ形成につながります。家を守り、長く老後の生活まで過ごすことを考えれば、生きがいや働きがいにもつながります。

こうしたコミュニティを築くのに、昔の人は上手な祭りごとを行っていました。そのよい事例が、餅まきです。上棟の日を祝い、近隣の人が集まり顔を見合わすことが、コミュニティを確認する瞬間だったのです。

同じような祭りごとを行うか否かは別としても。自らが胸襟を開かなければコミュニティは閉ざされるものです。たとえば近隣への構造体の見学や、完成時のお披露目をすることを、たとえ建築会社の力を借りてでも行っておくことはまちづくりの観点からも大切です。

そしてサスティナブルなコミュニティを維持するためには、地域に根差した建築会社は欠かせません。

最後に建築会社がサスティナブルであるために、大きなポイントが2つあります。市場を求め移り歩くことができない住宅の建築会社は、地域の信頼を失えば続けることができません。そしてその信頼を継げる後継者の顔が見えることです。

SDGsの最後の項目である、パートナーシップを築くことを念頭に、同じ地域を共にする、賢いパートナー選びを忘れるわけにはいきません。

さいごに

近年の異常気象で危機を感じることがあります。日本で感じることのできていた四季がなくなっているのも1つの要因です。過ごしやすい気候の日が年間を通しても少なくなり、それによる冷暖房の使用が増えることで地球温暖化を加速させていっているのだと感じています。2015年から始まった17の国際目標も2030年まで残り5年となりました。現在開催されている大阪万博にも取り入れられているSDGsですが、組織としては多くの会社が取り組んでいますが、なかなか個人の意識には至っていないのではないかと感じます。

サスティナブルな社会と住宅について、この本文はわかりやすいのではないでしょうか。1棟の木造の家づくりにしても、運搬や加工の段階でCO2を排出してしまうことなど家づくりの一員としては知っておくことだと思います。それを踏まえて日頃から使われるエネルギーに感謝し、後世に引き継げるような暮らしを心掛けたいと感じています。

前回公開した「自然素材という選択」についての記事も、今回のSDGsの1つです。自然環境を守ることは人の健康を守ることだと思います。なので、これから家づくりをする方たちにも少しでもサスティナブルな社会と住宅を結び付けて、ご提案できればと思いました。

最後までご覧いただきありがとうございます。神戸や明石で木の家をご検討ならセレクトホームへお問合せ下さい!